今回インタビューするのは!?

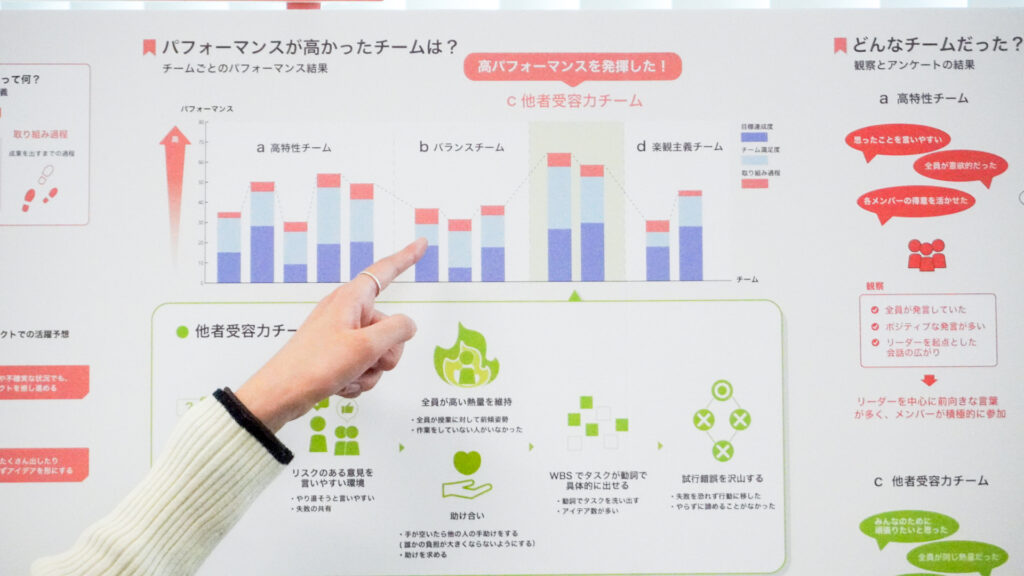

卒業研究のテーマは、「チームパフォーマンスを発揮するためのチーム編成」について。個人の性格や価値観の組み合わせによって、チームの力がどう変わるのかを探る研究です。「自分ごととして捉えられる、共感できるものにしたい」という思いが研究の方向性を決めていきました。今回は、そんなゆいさんの卒業研究についてインタビューしてみました!

とにかく手を動かし、共感できるテーマを

Q.どのように研究テーマを決めましたか?また、論文にしたのはなぜですか?

マインドマップを使い、興味のあることを100個出しました。抽象度の高いものを一つ出し、そこから思いついた言葉を広げたり、言葉を組み合わせて文章にしたりしました。100個出せば、2,3個はいい感じのものがあります。その中でも自分や学生が共感できるテーマがいいと思います。大きな言葉で括ってしまうと何にでも捉えられてしまうので、できるだけ具体的なものにしました。

論文にした理由は、社会人になると文章を書く力が求められるので良い経験になると思い、挑戦してみました。また、選んだテーマは論文形式の方が良いと思ったからです。書くにあたって、論文や本をたくさん読みました。1回目は気合いで書き、2,3回見せて直していく中でしっかりとしたものに仕上げていきました。とにかくたくさん論文を読んで書いてみることが大切です。

「理解」「伝える」の難しさ

Q.調査にするにあたってのこだわりや、工夫した点はありますか?

調査では、授業を活用し、アンケートや観察内容、質問の文言や数にこだわって工夫しました。学生の反応が読めず、誘導したくなる気持ちもありつつ悩みました。まとめる際は、内容を説明するのが大変で難しい言葉を噛み砕いて伝えるのが難しく、相手に伝わっているかわからなかったり、自分でも理解しきれていない部分があったりと時間がかかりました。ゼミでは説明力が求められ、質問に答えられないとアドバイスももらえません。

また、アドバイスする側も難しいです。サブゼミで3つのグループに分かれ、その中でもアドバイスをし合う時間があり、そのグループの人は、その後の全体のゼミの発表でも質問しやすかったです。

助けを求めやすい環境、「西田研」

Q.研究を進めていく環境はどんな感じでしたか?

ゼミは毎週あり、個人作業が中心でも週に2〜3回は進捗を共有する時間がありました。西田研は「助け合って進める」という気持ちが強く、自分の研究を進めながらも、他の人の話を聞いたりアドバイスし合ったりする中で新しい気づきがありました。何事も1人で抱え込まない方が良いと思いました。研究室のスタイルは様々ですが、西田研は特に「みんなで話す機会」が多かった方だと思います。自分から質問したり、助けを求めたりするタイプの人が多く、そういう空気が自然とできていました。西田研は助けを求めやすい環境だと思います。

1人でやらない、研究室に来る!

Q.後輩に向けて一言お願いします!

卒業研究のテーマはなるべく共感できるものがいいと思います。難しすぎることよりも、自分が「これいいな、解決したいな」と思えるテーマがいいです。多少大変なことはあると思うけれど、ちょっとでも楽しい要素があると頑張れます。あとは、1人でやらないこと!研究室に来て、やった方がいいです。もし「やばい!」と思ったら、誰かに聞いてみてください。聞いた方が確実に進みます!「楽しい」を見出す感じでやった方がいいです!